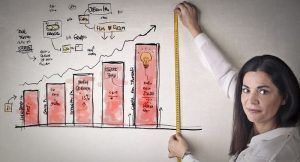

Quando si parla di gender gap nel lavoro, l’errore più grave che si possa fare è credere che la parità di genere verrà raggiunta in tempi ragionevoli anche senza interventi specifici.

Non è così. Lo dimostra il fatto che i progressi fatti finora, come vedremo più avanti, sono spesso frutto di misure imposte dall’alto, a volte controverse ma efficaci.

Bisogna agire, quindi, con il coraggio di abbandonare le mezze misure e puntare dritti al traguardo finale.

L’annullamento del gender gap avrebbe del resto effetti positivi evidenti non solo sulla società, ma anche sull’economia.

Secondo alcune stime, in Italia un tasso di occupazione delle donne del 60% porterebbe infatti a una crescita del PIL del 7%.

Gli investimenti necessari per arrivare a questo obiettivo sarebbero quindi ampiamente ripagati. Anzi, insieme alla green economy sarebbe l’investimento “etico” più redditizio che il nostro paese possa intraprendere.

Non a caso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha il compito di organizzare i fondi del NextGenerationEU (conosciuto anche come Recovery Fund) comprende diversi interventi che mirano a questo risultato.

Perché l’occupazione femminile cresca, serve anche la collaborazione delle aziende e in particolare degli uffici Risorse Umane, chiamati a far superare in azienda tutti quei bias che danneggiano le lavoratrici e a introdurre misure che le supportino nel rapporto lavoro/vita familiare.

Di seguito, analizziamo alcune iniziative che potranno avere un impatto diretto o indiretto sulla crescita dell’occupazione femminile.

1) Trasparenza retributiva

Uno degli effetti più concreti del gender gap è il divario nelle retribuzioni, ovvero il gender pay gap.

Definiamo il contesto grazie ad alcuni numeri di Eurostat, ben illustrati da questo articolo del Sole24ore.

- Il gender overall earnings gap, che misura l’impatto dei guadagni orari, ore retribuite e tasso di occupazione sul reddito mensile medio di uomini e donne in età lavorativa, è del 44% in Italia e del 40% nell’Unione europea.

- Il gender pay gap, ovvero la discriminazione salariale al netto delle differenti caratteristiche di uomini e donne, è del 12%.

- il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti d’Europa: circa 18 punti su una media europea di 10.

La soluzione più naturale per questo problema sembrerebbe un intervento normativo che obblighi le aziende a non operare alcuna discriminazione salariale. È quello che è avvenuto di recente (2018) in Islanda, dove ad aziende ed enti pubblici con più di 25 dipendenti è stato imposto di dimostrare che le donne vengano pagate quanto i loro colleghi, pena un’ammenda.

In realtà, il divieto di discriminazione salariale è già presente in molte nazioni tra cui l’Italia, dove l’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 prevede che le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti siano tenute a redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riguardo ad assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica ecc.

Più che di legiferare, quindi, c’è bisogno di aumentare la trasparenza retributiva, in assenza della quale è difficile far rispettare le normative esistenti.

Proprio in questa direzione va un provvedimento di recente approvato in Spagna. Il 14 aprile 2021 è infatti entrato in vigore il Real Decreto 902/2020 che prevede l’obbligo del registro retributivo. Tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute ad avere un registro delle retribuzioni per l’intero organico, che differenzi i dati per genere e per gruppi professionali.

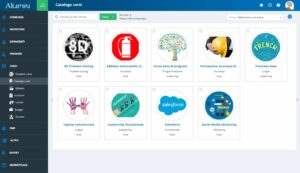

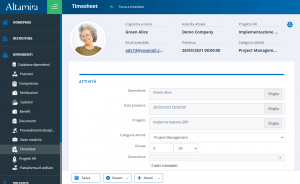

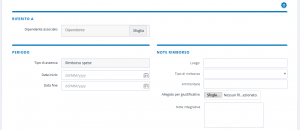

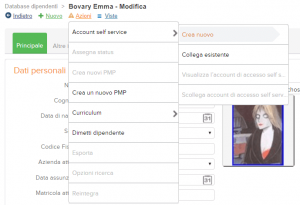

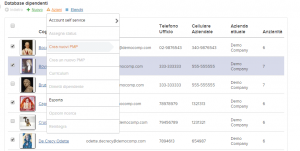

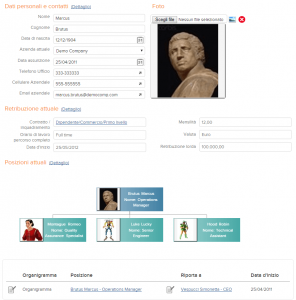

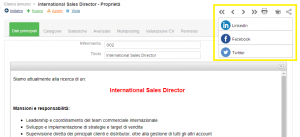

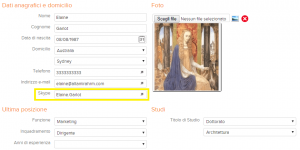

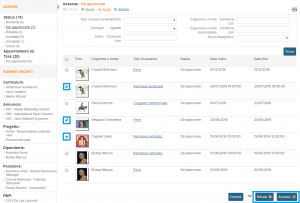

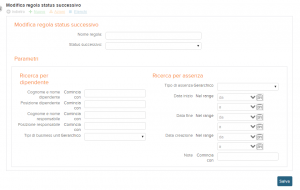

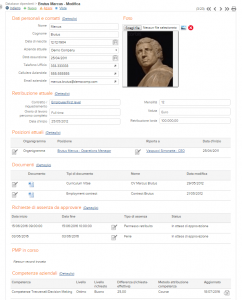

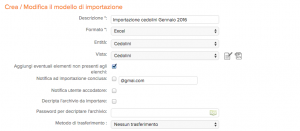

Un’operazione facile per tutte le aziende che utilizzano piattaforme per la gestione dei dipendenti come Altamira HRM.

Questo decreto anticipa un provvedimento simile in fase di studio in Europa (non è la prima volta che la Spagna anticipa l’Europa su temi legati al diritto del lavoro, è avvenuto di recente con il registro orario). L’applicazione di questa direttiva sarebbe comunque limitata alle aziende con più di 250 dipendenti e, come sempre, spetterà alle singole nazioni scegliere quanto e come adeguarsi a essa.

Il tema della disparità di salario compare nelle agende di Governo. Nella manovra del 2021, per esempio, è stato inserito un fondo ad hoc per ridurre la differenza salariale di genere. Per quanto lodevole, l’iniziativa dimostra però che il tema non è ancora affrontato con la serietà e il piglio necessari a risolverlo. La vaghezza del testo e l’esiguità del fondo (2 milioni di euro) non permetteranno infatti di ottenere risultati rilevanti.

Un’ultima riflessione su questo argomento. Secondo alcune teorie, nel gender pay gap andrebbero conteggiate anche tutte le ore di lavoro domestico in più svolte dalle donne, che non vengono retribuite. Questo amplierebbe ulteriormente il divario salariale tra uomo e donna.

2) Quote di genere

Lo strumento che divide maggiormente l’opinione pubblica, in Italia quanto all’estero, è quello delle quote di genere o quote rosa. Tanto che vengono utilizzate soltanto in alcune nazioni e con modalità differenti.

Da una parte, infatti, c’è chi apprezza la rapidità con cui si ottengono risultati, dall’altra chi lo considera uno strumento non meritocratico.

In Italia le quote di genere sono regolamentate dalla legge Golfo-Mosca del 2011. La legge prevede che nei consigli d’amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle società a controllo pubblico il genere meno rappresentato debba ottenere almeno il 30% dei membri eletti (era il 20% fino al 2015). Questa quota è stata elevata al 40% per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società quotate.

Nel febbraio 2020 l’osservatorio Cerved-Fondazione Bellisario, in collaborazione con l’INPS, ha pubblicato un rapporto in cui vengono analizzati gli effetti della legge sulla presenza delle donne nelle aziende.

I risultati sono chiari.

L’introduzione delle quote ha portato nel 2019 a un aumento della presenza femminile nei cda delle società quotate in borsa (36,3%, partendo dal 7,4% pre-quote) e delle società a controllo pubblico (28,4%, partendo dall’11,2% pre-quote), ma solo nel 14% delle società ha superato di almeno un’unità il minimo di donne richiesto nei consigli d’amministrazione.

Inoltre, la riforma ha avuto un effetto minimo sulle aziende non soggette a questo obbligo, nelle quali la presenza femminile è rimasta a livelli più bassi, appena il 17,7% nel 2019.

Le quote rosa, quindi, hanno funzionato o non hanno funzionato?

Un effetto positivo lo hanno sicuramente avuto, dato che senza la loro introduzione la presenza delle donne nei cda oggetto della legge sarebbe rimasta a livelli inferiori.

Non costituiscono però la soluzione giusta per cambiare la mentalità di una società molto attenta a tutelare i privilegi acquisiti.

Aggiungiamo, inoltre, i risultati di una ricerca condotta da tre studiosi della City’s Business School di Londra e della Montpellier Business School.

Lo studio ha analizzato i cda di società quotate italiane, francesi e britanniche per un periodo di 14 anni. In Italia e in Francia esistono sistemi di quote rigide e sanzioni, mentre in Inghilterra vige totale libertà. Nei primi due paesi l’incremento di donne negli organi di governo societario è stato molto più marcato.

Bisogna, infine, fare attenzione a evitare sistemi beffa come quelli spesso adottati in politica, nei quali le quote rosa possono essere facilmente aggirate.

3) Congedo di paternità

Una delle cause più evidenti della discriminazione sul lavoro tra uomini e donne in Italia è l’enorme disparità tra il congedo di maternità e quello di paternità. Un fattore determinante non solo in fase di ricerca e selezione, ma anche nei percorsi interni di carriera.

Il congedo destinato al padre, infatti, è quasi simbolico. Assente fino al 2012, nel 2021 è arrivato a 10 giorni, crescendo in media di un giorno l’anno. Con questo ritmo, impiegherà però più di 100 anni a raggiungere quello femminile.

Per fortuna, sono allo studio proposte di legge più ambiziose che vorrebbero portare il congedo di paternità a 3 mesi retribuiti, mantenendo quello di maternità a 5.

Anche nel poco probabile caso che questa riforma venga approvata presto, resterebbe comunque una marcata disparità. Per questo sarebbe più efficace la proposta di Eleonora Voltolina, autrice di questo interessante articolo sul suo blog su Linkiesta, di assegnare 4 mesi di congedo pienamente retribuiti sia al padre che alla madre, con l’obbligo per il padre di usufruire di almeno un mese in corrispondenza della nascita.

La proposta è corredata da calcoli economici effettuati dalla Ragioneria di stato. Questo regime porterebbe a una spesa di 2 miliardi e 300 milioni di euro l’anno a fronte dell’attuale spesa di circa 1 miliardo e 370 milioni.

Il costo supplementare di un miliardo circa sarebbe ampiamente ricompensato dagli effetti benefici sull’occupazione femminile e sull’armonia familiare, dato che spingerebbe i padri ad assumere le stesse responsabilità delle madri nella crescita e nell’educazione dei figli e a vivere maggiormente la dimensione familiare.

Stiamo parlando di un’utopia? Niente affatto, qualcosa di molto simile è già presente in Spagna, dove dal primo gennaio 2021 sia le mamme che i papà hanno diritto a 16 settimane di congedo, non trasferibili e pienamente retribuite. Di queste le prime 6 sono obbligatorie in corrispondenza della nascita del bambino, mentre le successive 10 sono facoltative e possono essere utilizzate a tempo pieno o part time.

È importante, però, che il congedo sia il più possibile obbligatorio. In nazioni come la Germania, nel quale buona parte del congedo retribuito è facoltativa, non sono infatti molti gli uomini che colgono questa opportunità.

Per maggiori informazioni su come siano erogati i congedi di paternità, maternità e parentale nel resto d’Europa, consigliamo la lettura di questo articolo.

4) Welfare statale

A limitare le possibilità delle donne nel mondo del lavoro è anche il fatto che siano soprattutto loro a colmare i vuoti lasciati da un welfare pubblico sempre più impoverito.

È sulle donne che ricade infatti gran parte del peso delle responsabilità familiari, come l’assistenza ai parenti e l’accudimento dei figli. Una consuetudine emersa chiaramente durante la pandemia, quando migliaia di donne hanno dovuto abbandonare il posto di lavoro per dedicarsi a queste attività.

Esemplare è il tema dei nidi pubblici e privati. I primi sono troppo pochi per soddisfare le esigenze delle famiglie meno abbienti – che oltretutto non sempre vengono premiate a sufficienza nelle graduatorie – mentre quelli privati, soprattutto in città come Milano, hanno costi talmente alti da spingere alcune donne a rinunciare al lavoro. Il risultato è che nel 2016 circa i 2/3 dei bambini tra 0 e 3 anni rimanevano ancora fuori dal sistema educativo.

Non a caso una recente bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene finanziamenti di 4,6 miliardi per la creazione di nuovi nidi pubblici, con un aumento stimato di circa 228.000 posti.

Altrettanto importanti per l’occupazione femminile sono il potenziamento dei servizi educativi dell’infanzia, l’estensione del tempo pieno a scuola, il sostegno agli anziani e ai disabili non autosufficienti e le cure domiciliari, tutti elementi identificati nel PNRR.

5) Welfare aziendale

Il welfare aziendale – al quale abbiamo dedicato una guida che cerchiamo di mantenere sempre aggiornata – comprende strumenti in grado di alleggerire il carico sulle famiglie.

Per esempio, la possibilità di farsi rimborsare le spese – non detratte – per l’asilo nido, per i servizi di baby sitting e per l’assistenza agli anziani.

Per via del regime di tassazione vantaggioso, è una risorsa utile sia per le aziende che per i dipendenti, la cui diffusione è ancora limitata soprattutto per mancanza di conoscenza dello strumento.

Un maggiore ricorso delle imprese al welfare aziendale per l’erogazione di bonus e premi di risultato agevolerebbe l’occupazione femminile.

È importante quindi che lo strumento continui ad ampliare l’offerta di servizi indispensabili per il benessere del lavoratore e il rapporto lavoro/vita privata, senza snaturarsi.

6) Annunci di lavoro e blind recruiting

Dal punto di vista normativo, nel mondo della ricerca e selezione l’Italia è ancora piuttosto indietro rispetto a paesi come gli Stati Uniti, in cui esistono una serie di leggi contro la discriminazione – non solo quella tra uomo e donna – che l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ha il compito di far rispettare.

Sempre più aziende dimostrano comunque di porre attenzione a questo tema. Per esempio, cercando di scrivere annunci di lavoro che non siano rivolti a un solo genere.

L’utilizzo di asterischi o della doppia versione lui/lei non basta però a rendere neutrale una job position.

Come scoperto da uno studio condotto in Canada, infatti, nei settori dominati dagli uomini gli annunci di lavoro tendono a contenere concetti e parole chiavi come “competizione” ed “energico”, mentre i settori a prevalenza femminile termini quali “supporto” e “comprensione”. L’uso di questo linguaggio fa sì che un annuncio attiri un certo pubblico piuttosto che un altro.

Va quindi fatto uno sforzo in più per creare annunci che non ammicchino a un genere specifico.

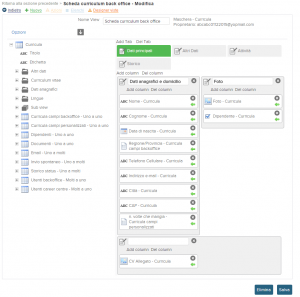

Per questo può essere una buona idea creare modelli di annunci con l’ATS aziendale che i recruiter possano riutilizzare facilmente personalizzandoli in base alla posizione da aprire.

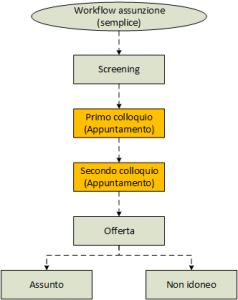

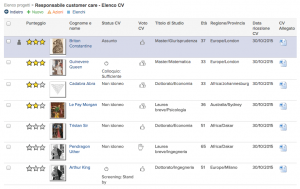

Un altro tema è quello del blind recruiting, ovvero l’abitudine di nascondere informazioni sensibili ai bias come l’età, il sesso e la foto in fase di screening dei CV, in modo che i candidati vengano giudicati senza pregiudizi. Questo stratagemma consente a una maggiore varietà di candidati di raggiungere la fase di colloquio, momento in cui inevitabilmente i bias possono riemergere. L’effetto positivo di questa misura è quindi limitato.

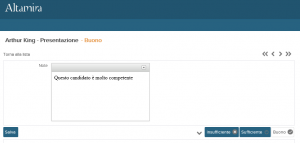

Molto più utile è procedere a una formazione serrata che miri a eliminare i bias di genere sia nei recruiter che in tutto il management.

7) Discipline STEM

In Italia il numero di laureati e laureate è sempre più deludente e lontano dalla media europea. Nel 2019 a possedere una laurea era il 19,6% della popolazione, contro una media del 33,2% nell’UE (fonte Istat).

Nonostante le donne siano mediamente più istruite, con un 22,4% di laureate contro il 16,8% di laureati, e costituiscano ben oltre il 50% della popolazione studentesca universitaria, spicca il dato molto negativo del numero di donne iscritte alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, le cosiddette “hard sciences”), appena il 16,5%.

Questo in un paese che ha un disperato bisogno di figure professionali legati alla programmazione e al digitale, tanto che software house come Altamira fanno un’enorme fatica a trovare personale italiano con cui allargare il proprio team di sviluppo, men che meno donne.

Dietro la scarsa propensione delle donne a interessarsi a questo genere di discipline ci sono retaggi culturali ed educativi che stiamo iniziando a mettere in dubbio ma che impiegheremo anni a scardinare.

Nel frattempo, alcune università hanno adottato iniziative individuali come sconti sulle rette o borse di studio per le studentesse più meritevoli, non senza la consueta coda di polemiche.

Di fronte a una sproporzione così evidente, riteniamo che ogni mezzo sia legittimo e che il problema vada affrontato da più parti, con incentivi e con una rivoluzione culturale.

Aumentare il numero di studentesse in queste discipline avrebbe un effetto molto importante sul gender gap. Si creerebbero infatti lavoratrici qualificate in uno dei settori con maggiori possibilità di lavoro, con retribuzioni mediamente alte e in aziende che hanno una forte influenza sul mondo giovanile.

8) Imprenditorialità femminile

Incentivare la crescita dell’occupazione femminile vuol dire anche assicurarsi che le donne abbiano le stesse chance imprenditoriali degli uomini.

I numeri ancora una volta fotografano una realtà distante da questo auspicio. A fine 2017, secondo una ricerca dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere, solo il 21,86% delle imprese era a conduzione femminile e solo il 13,3% delle startup innovative aveva una prevalenza femminile.

Da diversi anni esistono programmi di finanziamento pubblici e privati per l’imprenditoria femminile, con budget però insufficiente a sostenere un cambiamento marcato. Per esempio, la legge di Bilancio del 2021 ha istituito il Fondo impresa femminile, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021 e 2022.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà incidere più dei programmi precedenti, dato che ha una dotazione di 400 milioni per promuovere l’imprenditoria femminile, sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi e sostenere l’avvio di imprese femminili. A partire dal secondo trimestre del 2022 sarà attivo anche il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che sarà abbinato a un sistema premiante per le aziende che riducono i gap di genere (stipendi, carriere, opportunità, tutele).

Queste e altre iniziative stanno portando a una crescita progressiva delle aziende a conduzione femminile. Per aumentarne l’efficacia e il tasso di adesione è importante che i programmi siano stabili e di lungo corso, ben reclamizzati e con una burocrazia ridotta al minimo.

9) Flessibilità e lavoro ibrido

Strumenti come il part-time sono un’arma a doppio taglio, dato che da un lato favoriscono l’occupazione femminile ma dall’altro rischiano anche di limitare la crescita professionale e il percorso di carriera delle lavoratrici.

L’aumento del lavoro da remoto e ibrido dovrebbe apparentemente avere effetti positivi, così come maggiore flessibilità negli orari di lavoro, ma le cose non stanno sempre così.

Durante lo scorso dicembre 2020, secondo i dati Istat, su 101mila persone che hanno perso il lavoro 99mile erano donne. Questo perché il lavoro da casa si è sovrapposto a quello di caregiver, in primis per i figli in DAD, con tempi inconciliabili. E molte donne che sono riuscite a conservare il lavoro hanno dovuto sacrificare il tempo personale.

Gli effetti del lavoro ibrido sull’occupazione femminile in un mondo senza lockdown dovranno quindi essere studiati con attenzione.

10) Bonus

Alcune aziende, soprattutto multinazionali come Google ma non solo, stanno iniziando a inserire degli obiettivi di diversity nei contratti dei manager. Per ottenere i premi di risultato devono quindi ottenere dei risultati in tal senso, come una certa percentuale di assunzioni e promozioni al femminile.

La diversity – che negli Stati Uniti ha un significato molto più esteso del solo genere – è un criterio adottato da sempre più fondi d’investimento per determinare le aziende su cui investire.

11) Leadership

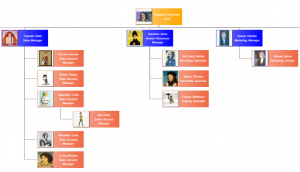

Promuovere più donne a posizioni di leadership è un ingrediente fondamentale per il successo delle aziende e dovrebbe diventare una priorità per tutte. Lo sostiene con numerosi dati a supporto una ricerca di IBM che consigliamo di leggere.

Un maggior numero di donne leader, soprattutto in aziende influenti come i colossi della tecnologia, sarebbe anche di forte ispirazione per le nuove generazioni, accelerando il processo di riduzione del gender gap.

Credito fotografico: ©photopsist/Adobe Stock